“剩女”問題被熱炒,“愁嫁”的另一面是寧愿選擇“高傲地發霉”,也不愿瞎湊合。然而在農村地區,“剩男”問題則更為突出。數量龐大、社會地位相對較低的“剩男”們,在今后幾十年里面臨嚴重的婚戀問題。

農村“剩男”年齡越大越“愁娶”

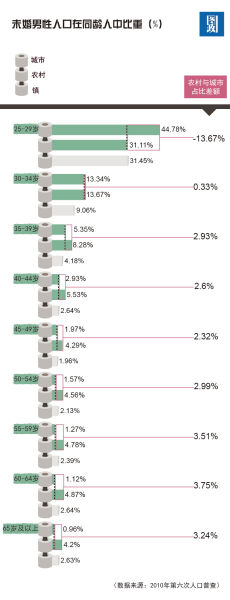

社科院張翼教授根據第六次人口普查數據進行分析,結果顯示農村“剩男”問題較為突出。

將“剩男”問題放在城鄉差異的大背景下,進入35歲后的農村未婚人口在同齡人中占比開始明顯高于城市,隨著年齡增長,二者差距有拉大趨勢。進入45歲后,農村大齡“剩男”在同齡人中占比均在4%以上,而城市大齡“剩男”比重均在2%以下,并隨年齡增長明顯下降。(來源 儋州網論壇)

相比之下,鎮一級“剩男”占比與城市并未有太大差距,50歲以上未婚男性人口占比均保持略多于2%。

婚姻市場對農村“剩男”說“out”!

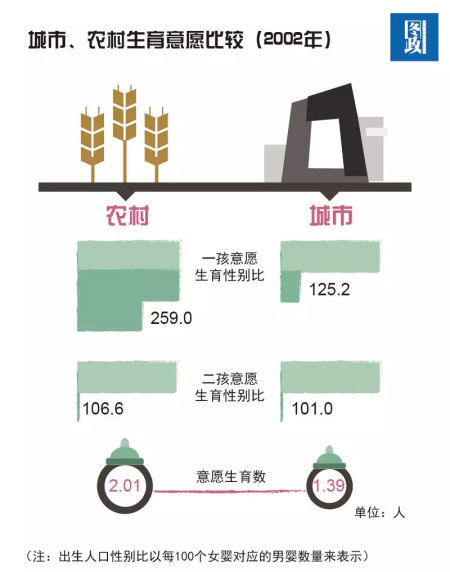

當下男女婚配依然遵循“梯度擇偶”模式,即男性擇偶傾向于比自己年齡小、學歷低、收入低女性,而女性擇偶傾向于比自己年齡大、學歷高、收入高的男性。

在婚姻市場競爭中,能力較弱、收入較低的農村男性處于相對弱勢地位。即使大量農村男女流入城市就業,但由于女性“上遷婚”的特點,流入城市的農村女性將有更大的可能與城市男性結合,緩解城市“剩男”問題。而因此受到擠壓的,除了倍受全社會關注的高學歷、高社會地位的城市“剩女”,還有被忽視的低學歷、低社會地位的農村“剩男”。

研究顯示,各年齡段未婚男性占比總體上大于相同教育背景下的同齡未婚女性,且受教育程度越低,未婚人口性別比差異越大。但教育或成“剩男”救星,數據顯示,受教育程度越高,男性最終的結婚率也越高

原因:出生人口性別比失調

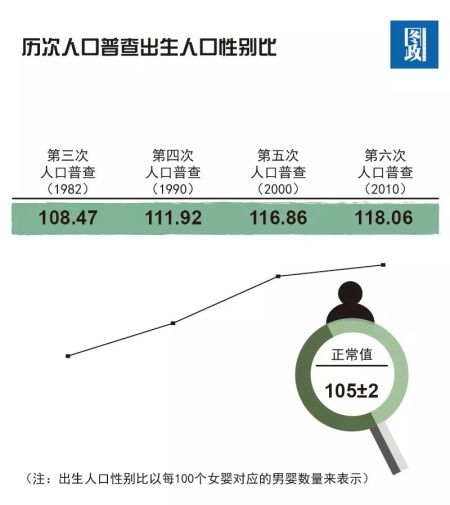

造成當下“剩男”問題的直接原因是80年代以來越來越高的出生人口性別比。

男孩偏好是中國生育文化的典型特點,但計劃生育政策出臺后,自然生產的性別選擇受到阻礙,胎兒性別鑒定現象加劇,女嬰被流產、遺棄、溺害等問題導致性別比上升。此外,部分地區瞞報已出生女嬰也是性別比上升的原因之一。

當前出生人口性別比偏高,意味著在現有婚配模式條件下,男性數量相對過剩,婚齡男性難以找到婚配對象,導致男性婚姻擠壓現象出現。國家人口發展戰略研究課題組于2007年發布的《國家人口發展戰略研究總報告》認為,到2020 年,20 歲—45 歲男性比女性多3000 萬左右。

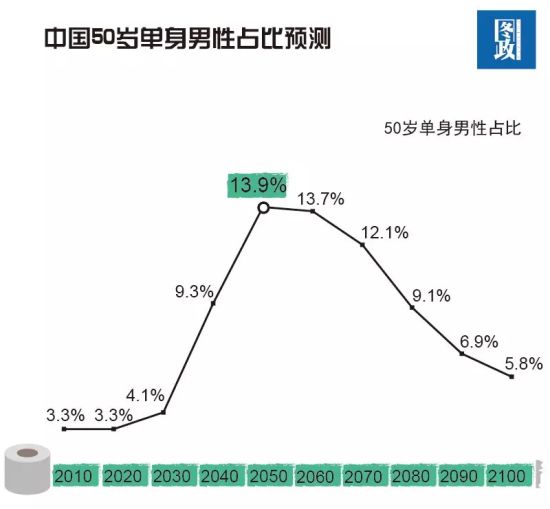

法國學者Christophe Z. Guilmoto預測在未來幾十年內,中國“剩男”問題更為嚴重,到2050年,50歲的未婚男性占比將達到13.9%的高位。這也意味著,這些大齡“剩男”極有可能被動地接受一輩子沒有婚姻的生活。

結語

今后幾十年,龐大的“剩男”群體所面臨的不僅僅是婚配問題,還有隨之而來的身心健康、養老等問題。能否在問題到來之前,通過社會組織、福利制度來減少“剩男”可能招致的社會不穩定因素,將是政府與社會共同面對的難題。